お役立ち情報USEFUL INFORMATION

おすすめ

お役立ち情報

投稿日:2026/01/20

飲食店の閉店や事業転換を考える際に、「経営権の譲渡」という選択肢を検討している方も少なくないのではないでしょうか。

とはいえ、実際には「最適な譲渡・売却方法」や「適正な売却価格」など、経営権の譲渡について詳しく把握している方は多くありません。

飲食店の経営権を譲渡するには法務、税務面など複合的な手続きを要するため、信頼できる専門家に相談しながら進めていくのが一般的です。

本記事では、飲食店の経営権を譲渡する際の具体的な方法から、譲渡までの7ステップ、価格相場の考え方、そして失敗を避けるための注意点まで、網羅的に解説していきます。

目次

飲食店の譲渡・売却の方法を調べる中で「経営権の譲渡」という言葉をよく目にすると思うので、まずはこの言葉の基本を理解しましょう。

経営権の譲渡とは、「店舗を運営する権利そのものを他者に引き継ぐこと」です。

具体的にいうと、厨房設備のような物理的な資産だけでなく、ご自身が築き上げてきたブランド、メニューやレシピ、従業員、顧客リストといった、「目に見えない価値も含めて」譲り渡すことを指します。

また、「譲渡」と「売却」もよく見かける用語なので、以下に「どのような違いがあるか」を説明します。

譲渡と売却の違い

譲渡:有償・無償を問わず、店舗や権利、資産などを他者に移すこと。「事業承継」や「M&A」の文脈で広く使われます。

売却:売買契約に基づき、有償で店舗の資産や権利を相手に渡すこと。

飲食店オーナーが譲渡・売却を検討する背景として、以下のような理由が挙げられます。

これらの背景は、買い手が「どのような価値を持つ店舗なのか」を判断する上で、大事な要素にもなります。

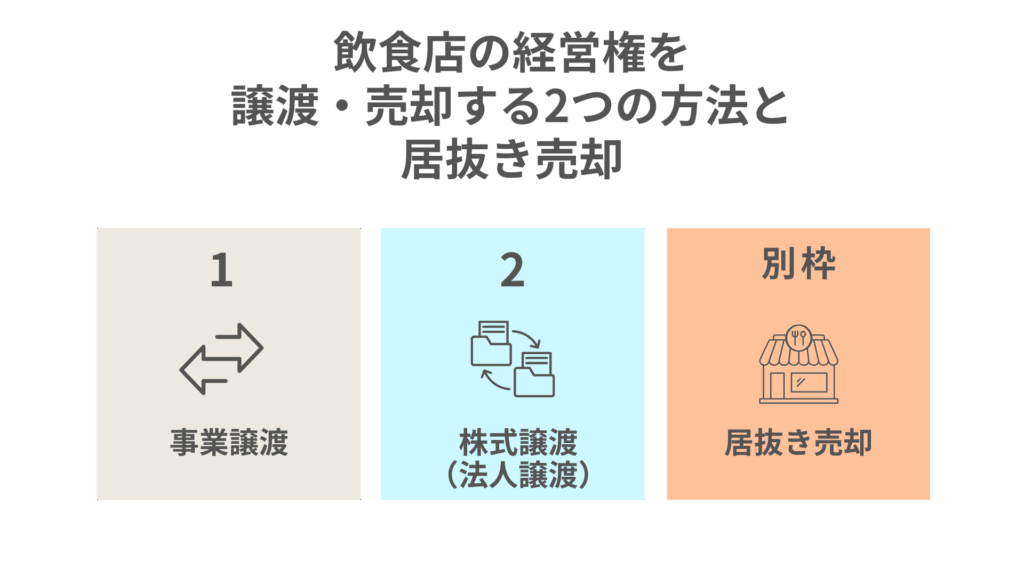

飲食店の譲渡・売却は、お店の状況やオーナーの希望によって、主に2つの方法と居抜き売却に分けられます。

それぞれの特徴を理解し、最適な選択肢を見つけましょう。

を売る-1024x580.png)

事業譲渡は、「会社が運営する事業の中から、店舗運営に関わる特定の資産・契約・顧客基盤などを選別して譲渡する方法」です。

たとえば、飲食店を複数展開している場合に、「A店は譲渡するが、B店は継続して営業を続ける」といった柔軟な選択が可能です。

ただし、買い手側は店舗の賃貸借契約や営業許可などを新たに結び直す必要があり、手続きが煩雑になる側面も。

契約内容も詳細に詰め合わせる必要があるため、法務リスクを避けるには専門家の関与が不可欠です。

|経営権をそのまま引き継ぐ-1024x580.png)

株式(法人)譲渡は、「会社(法人)そのものを譲渡する方法」で、経営権・契約・資産・従業員など、すべての権利義務を包括的に買い手へ引き継がれます。

そのため、法人名義での店舗契約、営業許可、銀行口座、雇用契約なども継続されるため、「見た目も中身も変わらないままオーナーだけが交代」する形となります。

この株式譲渡が、もっとも「経営権譲渡」に近い手法であり、M&Aプラットフォーム(MP)などを活用することで、後述する「のれん代」が高く評価され、高値での売却が期待できます。

居抜き売却は、「厨房設備や什器・内装が残った状態の店舗物件を、次の運営者に売却する方法」です。

あくまで物理的な資産の売買であり、「設備譲渡」または「営業権付き賃貸」の意味合いに近いため、経営権そのものは引き継がれません。

契約書は比較的シンプルでスピーディーに売却できるのが特徴ですが、「経営権譲渡とは異なる」ので、M&A(事業譲渡・株式譲渡)とは別枠で考えましょう。

ご自身の飲食店が、先述した3つの譲渡・売却方法のどのケースに適しているかわからない方も多いと思います。

実際、事業譲渡を望んでいたが、話を進めるうちに居抜き売却の方が適していたというケースもあるので、まずは専門家に相談してみましょう。

ご自身の飲食店の譲渡・売却する際には、「居抜き売却」「事業譲渡」「株式譲渡」の、どの方法が最適でしょうか。

以下の判断ポイントとメリット・デメリットの比較表を参考に、状況を整理してみましょう。

まず、ご自身の店舗が「どのような運営状況なのか」を確認しましょう。

その次に、「何を最も重視するか」を明確にします。

現状確認・目的を明確にしたあと、以下の譲渡・売却方法のメリット・デメリットを比較し、ご自身の飲食店ではどのような譲渡・売却方法が適しているか検討してみましょう。

【譲渡・売却方法 メリット・デメリット比較表】

| 判断軸・比較項目 | 居抜き売却(設備譲渡) | 事業譲渡 | 株式譲渡(法人譲渡) |

|---|---|---|---|

| スピード | ◎ 最短2週間 | △ 半年前後 | ◯ 3ヶ月前後 |

| 価格(高値期待) | △ 設備や内装のみ | ○ 従業員やメニュー、ノウハウなども譲渡できる | ◎ のれん代が高く評価されやすい |

| 引き継ぎの円滑さ | ◎ 経営は引き継がれない | △ 従業員の再契約や許認可の再取得が必要 | ◯ 雇用・契約・許認可を包括して承継 |

| 主な対象 | 法人・個人事業主の飲食店 | 法人・個人事業主の飲食店 | 法人経営の飲食店 |

【ざっくりまとめると】

ただし、これはあくまで一般的な傾向で、ご自身が考える価値と、市場が評価する価値は異なる場合が多いです。

そのため、M&A仲介会社やマッチングプラットフォーム(MP)に早い段階で相談し、客観的な意見を聞くことが重要です。

譲渡方法の方向性が定まったら、次はいよいよ実行フェーズです。

ここでは、経営権を譲渡するまでの標準的な7つのステップを解説します。

先述したとおり、「現状の把握」と「なぜ譲渡したいのか」という目的を明確にすることで、交渉の軸が定まります。

目的が明確になり次第、M&Aの専門家に相談し、自社の価値を客観的に評価してもらい、「譲渡の可能性」「おおよその売却価格」などのアドバイスを受けましょう。

買い手候補に自社の魅力を的確に伝えるために、事業内容や財務状況に関する資料を整理します。

この時、決算書に現れない簿外債務や労務問題などの目に目えない問題点がないかを洗い出し、可能な限りクリーンな状態にしておくことが、後の交渉をスムーズに進める鍵となります。

専門家のアドバイスを元に、自社にとって最適な譲渡方法(スキーム)を正式に決定します。

譲渡方法によって、手続き、税金、引き継がれる範囲などが大きく異なるため、慎重な判断が求められます。

M&A仲介会社やプラットフォームを通じて、本格的に買い手を探します。

この際、情報漏洩を防ぎ、従業員や顧客に不安を与えないよう、社名を伏せた状態(ノンネーム)で交渉を進めるのが一般的です。

関心を示した買い手候補とトップ面談を行い、経営理念やビジョンを共有します。

その後、譲渡価格や従業員の処遇といった具体的な条件を交渉し、大筋で合意に至れば、その内容をまとめた「基本合意書」の作成・締結に進みましょう。

基本合意書に基づき、買い手は売り手企業の財務や法務状況を詳細に調査します(デューデリジェンス)。

ここで大きな問題がなければ、最終的な条件を確定させ、「事業譲渡契約書」または「株式譲渡契約書」といった最終契約書を締結します。

最終契約書に基づき、代金の決済と資産・株式の移転(クロージング)を実行します。

クロージング後、売り手のオーナーは一定期間、顧問などの形で引き継ぎをサポートするのが一般的です。

事業が円滑に運営されていることを双方が確認できた時点で、一連の事業承継プロセスは完了となります。

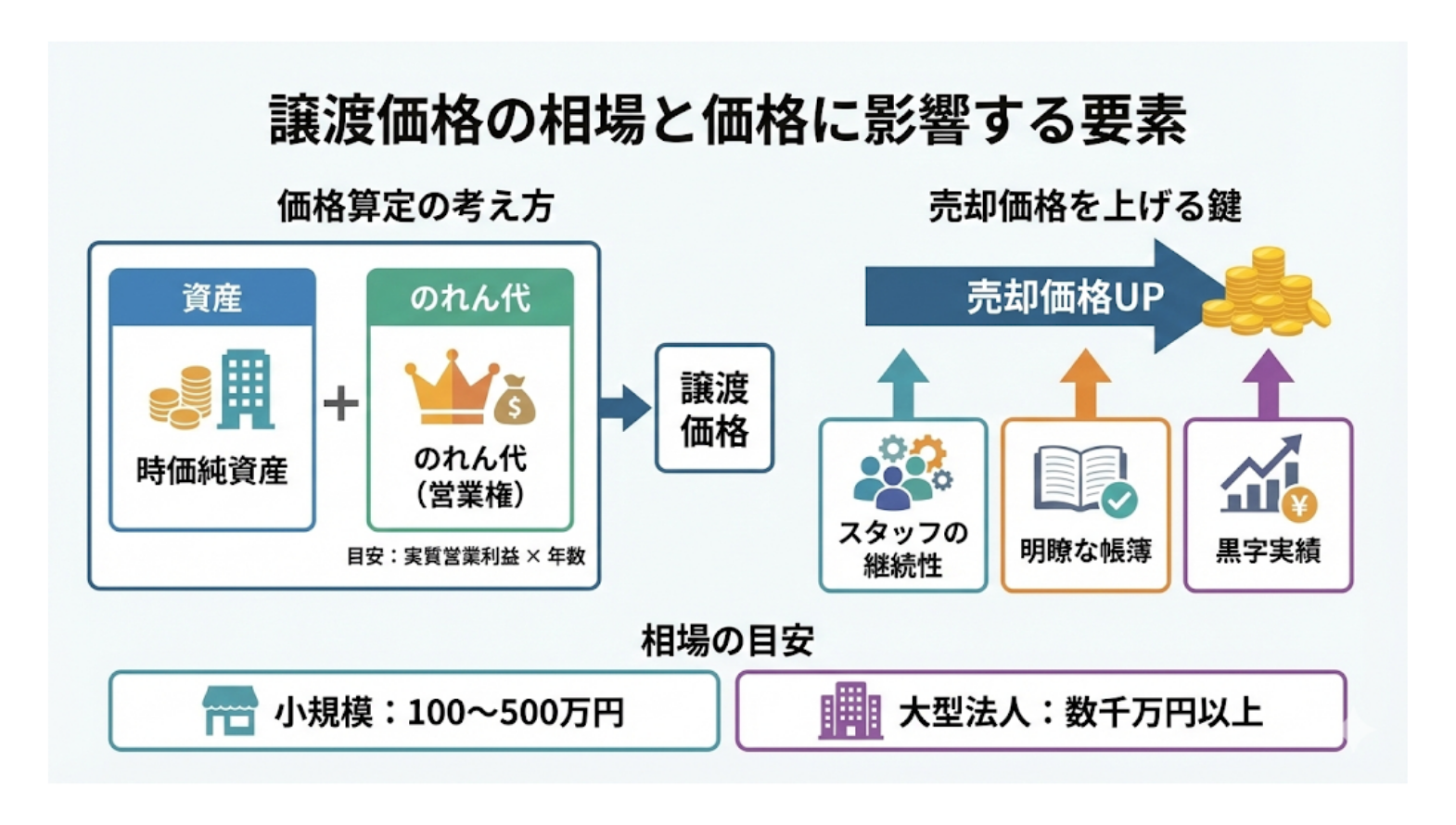

飲食店のM&Aにおける譲渡価格は、店舗の規模、立地、業態、収益性、そして買い手側の意欲など、さまざまな要因で決まります。

しかし、価格算定には複数のアプローチが存在し、その中でも、飲食店のM&Aで用いられる考え方の一つが「時価純資産 + のれん代(営業権)」です。

この場合の「のれん代」は、「実質的な営業利益 × 年数」を目安に算出されるケースが多いです。

実際の価格は、個別の案件によって大きく異なりますが、小規模店舗では100〜500万円、安定した収益基盤を持つ大型法人であれば数千万円以上になる例もあります。

もし、売却価格を少しでも上げるには、「スタッフの継続性」「明瞭な帳簿」「黒字実績」が鍵になります。

飲食店のM&Aでは、「のれん代」という言葉が必ず出てきます。

のれん代とは、店舗の設備や在庫といった目に見える資産ではなく、ブランド力、常連客、地域での評判、独自のレシピ、従業員の技術といった「目に見えない価値」に対して支払われる対価です。

たとえば、人気店をM&Aで引き継げば、買い手はその集客力や信頼をすぐに活用できるので、収益力のアドバンテージが「のれん代」として価格に上乗せされるのです。

そのため、単なる居抜き売却よりも高い譲渡価格がつきやすく、M&Aにおいてはこの「のれん代」をいかに高く評価してもらうかが、売却成功の鍵となります。

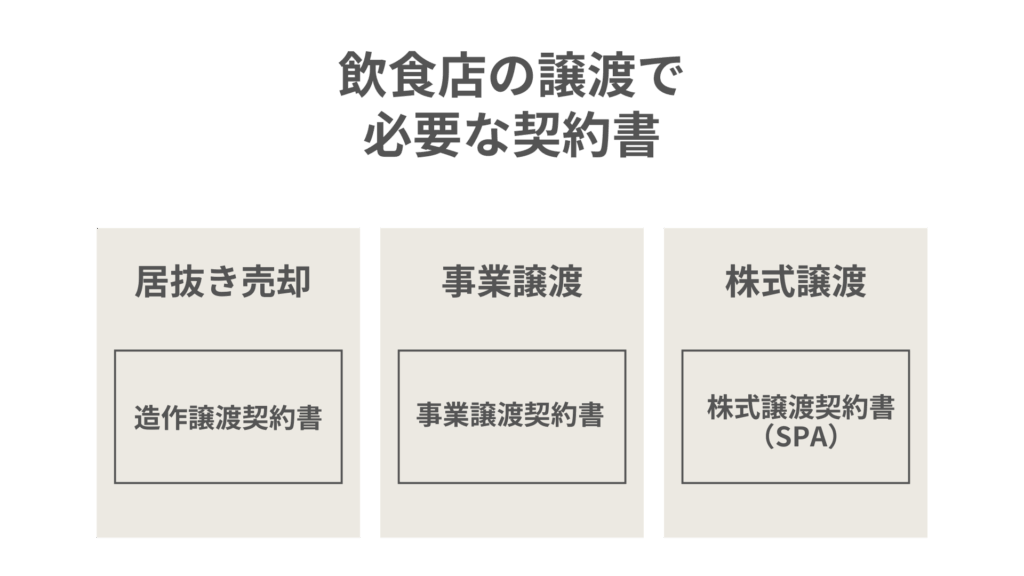

飲食店の譲渡では、譲渡方法に応じた契約書の作成が不可欠です。

また、どの契約書にも、後のトラブルを避けるため、以下の項目を明確に記載する必要があります。

なお、Web上にも契約書のテンプレートが存在しますが、譲渡・売却方法はもちろん、個別の状況に即していないため大変危険です。

そのため、必ず&Aの専門家や会社法務に詳しい弁護士に依頼し、内容を精査・作成してもらいましょう。

ここでは、飲食店の譲渡・売却で失敗しないためにも、実際のトラブル事例と成功のコツを紹介します。

「口約束だった引き継ぎ期間の件で揉めた」「厨房機器のリース契約が正しく引き継がれておらず、故障時に問題が発覚した」など、契約書の不備に起因するトラブルが一番多いです。

たとえ知人やどんな些細な合意事項だとしても、口約束は避けて必ずすべてを書面に残し、専門家によるリーガルチェックを受けましょう。

「M&Aの情報が漏れてしまい、不安になった店長や料理長が辞めてしまった」「譲渡後に労働条件が一方的に変更され、スタッフの士気が低下し、店の味が維持できなくなった」など、事業価値を揺るがすケースです。

譲渡・売却する際には、「いつ、どのタイミングで公表するか」などの情報管理は専門家と慎重に協議しながら決めましょう。

上記の2つのケース以外にもトラブルが起きてしまうケースはあるので、譲渡・売却を考え始めたら、早い段階で専門家に相談することが非常に重要です。

本記事では、飲食店の経営権を譲渡する方法から具体的なステップ、注意点までを解説しました。

経営権の譲渡には複数の手法があり、それぞれ最適な状況や手続きが異なるので、まずは「ご自身の店舗の状況」と、「何を最も大切にしたいかを明確にする」ことがスタートです。

一般的に、法人格で安定した収益がある場合は「株式譲渡」、個人事業主でスピーディーな売却を望む場合は「居抜き売却」が適している場合があります。

ご自身の店舗の価値や、最適な進め方に少しでも不安があるなら、まずは無料で相談できるM&Aの専門家やプラットフォームを活用するのが最も確実で安心な方法です。

この記事が、皆様の納得のいく経営権譲渡の実現につながれば幸いです。

1

【2026年最新】飲食店が赤字になる主な原因10選|対策や解決方法を紹介

2

【2025年最新】飲食店舗を売却する方法|基礎知識や相場を紹介

3

【2025年最新】飲食店の居抜き物件とスケルトン物件の違いとは?メリット・デメリットなどを徹底比較

4

【2026年最新】飲食店の居抜き売却とは|メリットやデメリットを徹底解説

5

【2026年最新】飲食店の造作譲渡契約とは|雛形やテンプレートの注意点と契約書の作り方を解説

6

【飲食店の落とし穴】満席になれば良いわけじゃない!お客様からの評価を上げ続ける秘訣

7

【2026年最新】飲食店の事業譲渡とは|手順・必要書類・料金を徹底解説

8

【2025年最新】飲食店の株式譲渡(法人譲渡)とは|メリット&デメリットを徹底解説

9

【2026年最新】飲食店のバイトがすぐ辞める理由7選|人手不足が続いたときの対策と出口戦略

10

厨房が暑すぎる!熱中症にならないための9つの対策を紹介