お役立ち情報USEFUL INFORMATION

おすすめ

お役立ち情報

投稿日:2025/11/14

美味しい料理と素敵な場所を提供し、お客様に喜んでもらうためにはじめた飲食店。

そんな想いで飲食店を始めたものの、現実は厳しく、手元に利益が残らない悩みを抱えている経営者は少なくありません。

「毎日満席に近いのに、なぜか資金繰りが苦しい」

「原材料の高騰で、利益率がどんどん下がっている」

これらのような赤字には必ず原因があり、その原因は決して一つの要因による単純なものだけではありません。

実は、見過ごされがちな小さな問題がいくつも重なり、気づいた時には大きな赤字になっている。そんなケースがほとんどなんです。

自ら国内外で飲食店を運営し、数多くの飲食物件に携わってきた経験をもとに、赤字に陥る主な原因10選と、明日から実践できる解決策を店舗売却ドットコムが具体的に解説していきます。

この記事を最後まで読めば、あなたの店舗が抱える根本的な課題が明確になり、漠然とした不安が「具体的な次の一手」に変わるでしょう。

目次

「飲食店は立地がすべて」といわれるほど、お店の場所は飲食店経営において成功を左右する鍵になります。「本当はもっと良い場所で始めたかったけど、資金の問題で…」と、理想通りではない立地で頑張っている方も多いと思います。

立地そのものを変えることはなかなか難しいですが、その不利を覆し、新たな顧客を呼び込むための戦略を考えていきましょう。

「SNSは苦手で…」という経営者の方もいると思いますが、立地の不利を乗り越えるには、とても強力な武器になります。

目指すのは、お客様がわざわざ遠くからでも「あの店に行きたい」と思ってくれる「目的来店」を生み出すこと。

そのためにもInstagramなどを利用して、食欲をそそるシズル感のある写真、調理のライブ感が伝わるリール動画などを通じて、「この店でしか味わえない体験」を発信できれば、駅からの距離や路地裏といったハンデは乗り越えられます。

お店の周りのお客様だけを待っていると、どうしても売上は頭打ちになってしまいます。

そこで、WebサイトやLINEで事前注文できる便利な「テイクアウト」、Uber Eatsや出前館などを活用した「デリバリー」の導入を検討してみましょう。これらを導入することで、お店の存在を知らなかった広範囲の顧客にアプローチすることができます。(ただし、デリバリーは手数料を考慮した価格設定が必要です)

さらに、オフィス街やイベント会場へ自ら出向く「移動販売(キッチンカー)」は、より多くの人に店を知ってもらう攻めの一手となり、新たな売上の柱になる可能性も十分にあります。

「店の近くまで来たけれど、場所が分からず帰ってしまった」「店の前に着いたが、何だか入りづらくてやめてしまった」などの機会損失は、非常にもったいないです。

こうならないためにも、まずは、Googleビジネスプロフィールの地図情報を正確に登録し、店前の写真をWebサイトやSNSにも載せましょう。これは、MEO(マップエンジン最適化)と呼ばれる、Googleマップや地図検索で自社の店舗やビジネス情報を上位表示させるための対策につながります。

そして、お店の外観もとても大切です。遠くからでもわかる看板やのぼり、夜でも店名を明るく照らす照明、そして価格がひと目でわかる店外メニューなどの工夫が、お客様を安心させ、入店のハードルを下げてくれます。

が過剰で利益を圧迫-1024x576.png)

「売上は順調なのに、なぜか利益が手元に残らない」その原因は、売上の増減に関わらず毎月必ず出ていく「固定費」にあるかもしれません。特に飲食店の場合、

この3つが利益を圧迫しがちです。それぞれのコスト削減に向けて、具体的に何ができるのかを見ていきましょう。

固定費の中で最も大きな割合を占めるのが「家賃」です。もし、その家賃が経営が立ち行かないレベルで負担になっているなら、「店舗の売却」も大切な選択肢の一つです。

これは単なる「閉店」というネガティブな話ではなく、お店が持つ価値(内装、設備、立地など)を資産として次のテナントの方に売却し、移転や新事業の資金にする。そんな次へのステップに進むための戦略的な一手です。

特に、内装や厨房設備をそのまま引き継ぐ「居抜き譲渡」は、原状回復の費用を大きく削減できるメリットがあるので、詳しく知りたい方は以下の記事をお読みください。

私たち店舗売却ドットコムは、東京都内を中心に1,600店以上の売却サポート実績を持つ、この分野のプロフェッショナルです。

人件費を抑えたいからといって、いきなりスタッフを減らしたり、給与を下げたりする経営者の方もいるかもしれません。しかし、それだけでは従業員のモチベーションが低下してしまい、全体的にサービスの質が落ちかねません。

大事なのは、徹底した業務効率化による「生産性の向上」です。まずは売上データや予約状況を分析し、お客様の流れを予測します。そして、そのデータに基づいてシフトを組めば、無駄なアイドルタイムをなくし、人件費を最適化できます。

他にも「正社員を一人雇い、アルバイトの人数を減らす」という方法もあります。教育の手間が省け、業務が安定することで、結果的に人件費だけでなく運営コスト全体の削減につながるケースも。

もし正社員採用を考えるなら、飲食店専門の人材紹介会社に相談するのも良いでしょう。

おすすめの人材紹介業者:株式会社ワングリップ

水道光熱費は、日々の節約も大切ですが、長期的にみた時により効果的なのは「設備投資」による根本的な削減です。

特に古い設備の場合は、店内の照明をすべてLEDに変えるだけでも電気代は大きく下がります。また、10年以上前のエアコンや冷蔵庫を最新の省エネモデルに更新すれば、光熱費を抑えられます。

そして、こうした設備投資には、国や自治体の補助金・助成金が利用できる可能性があるので、自治体のホームページなどで確認しましょう。たとえば東京都内なら「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」や「東京ゼロエミッション」という制度があるので、興味がある方はぜひ確認してみてください。

「来客数はあるのになぜか儲からない」この最大の原因は「利益構造の把握ができていない」ことにあります。

飲食店経営において押さえておきたいのが、「FLコスト」という、Food=原価と、Labor=人件費を合わせた指標です。このFLコストが売上に対してどれくらいの割合(FL比率)を占めるかを意識するだけで、経営の見え方は大きく変わります。

どんぶり勘定から抜け出し、利益を生み出す体質になるための具体的な手法を見ていきましょう。

利益改善の第一歩は、まず「全メニューの粗利率を正確に把握」することです。どれが「儲かるメニュー」で、どれが「利益を圧迫しているメニュー」なのかを洗い出してみましょう。

そしてこの際に有効なのが、売上と利益率の2つでメニューを評価する「ABC分析」です。これにより、積極的に売り出すべきメニューと、見直すべきメニューがひと目でわかり、お店のメニュー戦略の基盤になります。

もし、値上げを考えていて、単純な値上げに抵抗がある方は、量や付け合わせを少し豪華にするなど、お客様が納得できる「価値」を上乗せした価格改定を検討しましょう。

原材料費の高騰が続くいま、そしてこれからも原価は上昇する一方なので、「既存業者との交渉や仕入れルートの変更」で原価の最適化を図りましょう。

長年付き合いのある業者とは、信頼関係をもとに価格交渉をしてみましょう。この際、「発注量をまとめるから単価を下げてほしい」など、相手側にもメリットのある提案をするのが交渉をうまく進めるコツです。

また、複数の業者から相見積もりを取ったり、農家や漁師から直接仕入れる「産地直送」、近隣の飲食店と協力して発注量をまとめる「共同仕入れ」など、できるだけ原価を抑える手段を取りましょう。

原価(F)と人件費(L)の改善策を見てきましたが、一番大切なのが、この2つのコスト(FLコスト)をセットで管理することです。そこで重要な指標となるのが「FL比率」になります。

このFL比率は、一般的に60%以下に抑えるのが理想とされていますが、業態によって適正値は異なるので、まず自店のFL比率を算出し、現状を把握しましょう。

このチェックを月次に行うことで、日々のデータを基に問題を早期発見することが可能になります。

飲食店でいう「コンセプト」とは、「どんな料理をどんな雰囲気で、どのようなターゲットに提供するか」といった、お店の個性やサービススタイル、ターゲット顧客を明確にした経営の判断基準の軸になるものです。

このコンセプトや業態が、お客様が求めているものとズレてしまっている場合は、どんなに良い料理やサービスを提供しても、お客様の心には響きづらくなってしまいます。そのため、今一度、自店を客観的に見直していきましょう。

「老若男女、誰にでも来てもらいたい」という想いは素晴らしいですが、残念ながら「誰の心にも刺さらない」お店になってしまっている可能性が高いです。

大切なのは、憶測ではなく、Web上の情報や実際に来店してくれたお客様、自治体のイベントに参加するなどして、「店の周辺にどんな人が住み、働いているのか。そして実際にきてくれているのはどんなお客様か」を改めて分析し、具体的な顧客像を再設定しましょう。

ターゲットを明確に絞り込むことで、メニュー開発から接客まで、一貫した施策をすることができ、特定の層から支持されるお店へと変われるはずです。

価格競争が激しい現代において、「安くて美味しい」だけではお客様に選ばれ続けることは難しくなってきています。そのため、料理そのものだけではなく、背景にある「共感」や「お店を応援したくなる気持ち」などの「ブランドストーリー」が重要です。

このような想いを言葉にし、メニューブックやSNSで発信し続けることで、単なる「顧客」から、あなたのお店を応援してくれる「ファン」へと変わってくれるでしょう。

小手先の改善では追いつかないほど市場ニーズとのズレが大きい場合、勇気がいる決断ですが、思い切って業態変更などのリセットが必要かもしれません。

たとえば、隣町の再開発により大人数での宴会需要が減った居酒屋なら、地域の年齢層や性別にあった一人客や少人数をターゲットにした定食屋にするなどの業態変更です。

また、既存の厨房設備を活用し、デリバリー専門の別ブランドを立ち上げる「ゴーストレストラン」を立ち上げるという手もあります。これは、低リスクで新しい市場を取れる可能性も秘めているやり方です。

「よく理解していないけど、とりあえず広告を出している」「効果があるのか実際にはわからないが、辞めるのは不安」など、費用対効果を把握しないまま広告費を使い続けるのは、非常にもったいない状態かもしれません。

ここで重要なのが「かけた費用が、どれだけの売上になって返ってきたか」という視点です。ここをしっかり見るだけで、打つべき手が見えてきます。

まずは、今お金をかけているグルメサイトやチラシなど、すべての販促活動の効果を「数字で見えるように」することから始めましょう。お客様へのヒアリングや、媒体ごとに特典を変えたクーポンなどで、どの広告が来店につながっているかを計測します。

その際に役立つのが、ROAS(広告費用対効果)という指標で、「広告費に対して、どれだけの売上があったか」を示す数値のことです。

計算方法:ROAS (%) = 広告経由の売上 ÷ 広告費 × 100

これを計算すれば、どの広告が利益を上げていて、どの広告が赤字の原因になっているのかがわかるので、効果の薄い広告の停止を検討することができます。

広告費を見直す一方で、今すぐ取り組みたいのが、SNSやGoogleビジネスプロフィールといった、無料または低コストで始められるツールです。これらは、広告会社に頼るのではなく、「自分たちでお客様と直接つながれる場所を持つ」という、今の時代の集客に欠かせない考え方です。

新規顧客の獲得には、「リピーターを維持するコストの5倍もかかる」と言われています。だからこそ、飲食店の経営を安定させる鍵は、一度来てくれたお客様に、いかに「また来たい」と思ってもらえるかが大事で、その仕組みのことをCRM(顧客関係管理)といいます。

昔ながらの紙のスタンプカードも手軽ですが、今はLINE公式アカウントのショップカード機能を利用すると、お客様はスマホ一つで管理でき、紛失の心配もありません。

さらに、CRM機能付きのPOSレジなどを導入すれば、お客様の来店回数、注文履歴などのデータを自動で蓄積・分析することができます。そのデータを基に、お客様一人一人に合ったサービスを提供することで、お店の熱心なファンになってくれるでしょう。

お客様の多くは、来店前に口コミサイトやSNSでお店の評判をチェックするのが当たり前の時代です。

たった1件の悪い口コミや、スタッフの何気ない不手際が「デジタルタトゥー」として残り続けてしまうと、新規顧客の獲得を大きく妨げてしまうので、対策を考えていきましょう。

グルメサイトやGoogleマップに投稿される口コミ・レビューは、毎日チェックする体制を整え、必ず対応するようにしましょう。

特にありがちなのが、「ネガティブな口コミを無視」してしまうことです。

たとえそれがネガティブな口コミであっても、指摘された問題点をポジティブな気持ちで誠心誠意対応することで、やり取りを見た他のお客様にも好印象を与えることができます。

接客の質を、スタッフ個人の能力に任せるのは良くありません。全スタッフが一定レベルのサービスを提供できるような「接客マニュアル」は必須です。

入店時の挨拶から、注文の受け方、料理の提供方法、会計、お見送りまで、一連の流れを具体的に決めておきましょう。また、お客様からの声や現場で起きたトラブルを基に、定期的にマニュアルを見直し、改善し続けることが重要です。

また、定期的にミーティングを設けて、現場のスタッフからの本当の意見を聞き出し、改善していくことで、お客様・スタッフ双方にとってより良いお店を作っていくことができます。

悪い口コミの影響力を下げる最も効果的な方法は、それを上回る良い口コミの数を増やすことです。

「口コミ投稿で次回ドリンク一杯無料」といった特典も有効ですが、それだけだと短いコメントで終わってしまうことも。

心のこもった接客の最後に「もしご満足いただけたら口コミを書いていただけると私が喜びます」など、各スタッフがお客様としっかりコミュニケーションをとる方が、「この店を応援したい」という気持ちになり、きちんと口コミを書いてくれたりします。

「お客様は満席なのになぜか売り上げが伸び悩んでいる」この問題は、「客単価」と「回転率」のバランスが取れていないことがほとんどです。

飲食店の売上は「客数 × 客単価」で、その客数は「席数 × 回転率」で決まります。つまり、客単価が低すぎれば利益は薄くなり、回転率が悪ければ、たとえ満席でも売上の機会を逃している(機会損失)状態なのです。

客単価を上げる基本戦略は、お客様一人当たりの注文数を増やす「クロスセル」と、高価格帯の商品を注文してもらう「アップセル」があります。

クロスセルで最も効果的なのは、良くある手法でお馴染みのお得感のある「セットメニュー」です。メイン料理に「+200円でドリンクセット」「+500円でサラダ・ドリンクセット」など、単品で注文するよりもお得感を出すことで、注文される機会が増えます。

アップセルの場合、メニューデザインの工夫が重要です。おすすめしたい高粗利メニューの写真を大きく掲載したり、「当店おすすめ」といったキャッチコピーを添えるだけで、注文率は大きく変わります。さらに、スタッフから「本日は〇〇もありますが、いかがですか?」などの一言を添えると、より一層注文率が上がります。

回転率を上げると聞くと、「お客様を急かす」ようなイメージがあるかもしれませんが、それは大きな間違いかもしれません。本当に目指すべきは、お客様の入店から退店までをスムーズにし、ストレスのない時間を提供することです。その結果、滞在時間が最適化され、自然と回転率が上がるようになります。

ここで重要なのが「お客様の待ち時間を徹底的に減らす」ことです。注文、料理提供、会計といった時間を短縮するため、モバイルオーダーシステムやキャッシュレス決済の導入を検討することをおすすめします。

また、店舗のレイアウトも非常に重要で、お一人様が多い場合はカウンター席を増やすなど、顧客層に合わせた席の配置は、スムーズなご案内と片付け(バッシング)を可能にします。こうすることで、極力、次のお客様を待たせることなく、自然な人の流れを生み出します。

特にランチタイムが勝負となるオフィス街や人通りが激しい駅前立地などでは、意図的に「短時間滞在」を前提としたメニューや業態を導入するのも良いでしょう。

たとえば、仕込みの時点でほぼ料理が完成している「クイックメニュー」に絞り込むことで、時間が限られたお客様のニーズに応え、高い回転率を実現することが可能です。

さらに、立ち食い・立ち飲みといった業態は物理的に長居がしにくいため、自然と高回転になります。「昼は立ち食い、夜は座ってじっくり」といった「二毛作営業」を視野に入れてもいいかもしれません。

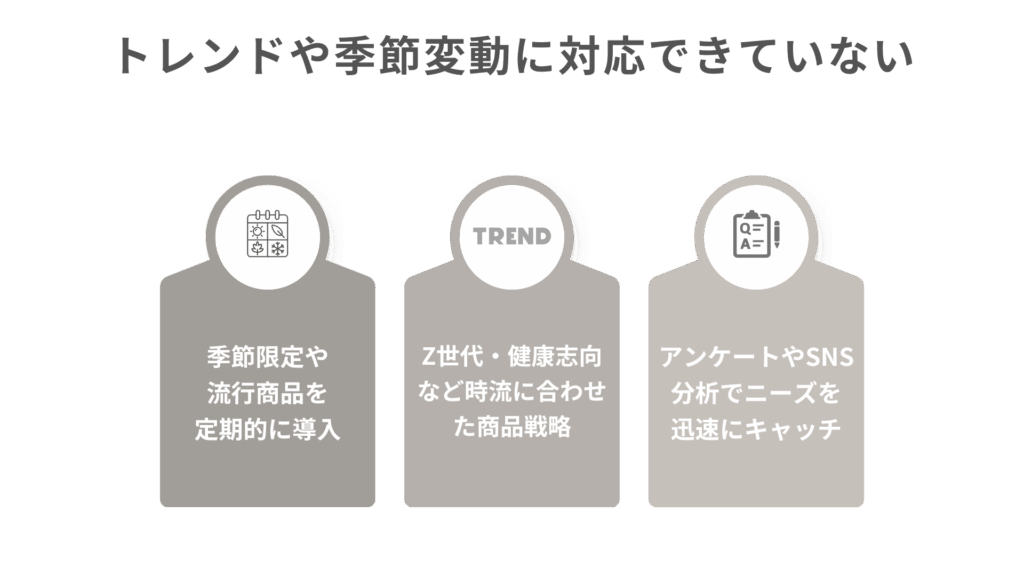

「うちは定番の味で勝負している」このこだわりは素晴らしいですが、どれだけ美味しい定番メニューがあっても、代わり映えしないと、お客様は次第に「飽き」を感じてしまい、次第には来客回数が減るリスクも忘れてはいけません。

お店を取り巻く環境や食のトレンドは、常に変化しています。この変化に対応できないと、気付かぬうちにお客様のニーズから残され、緩やかな客数減少につながってしまいます。

季節限定メニューを提供することで、リピーターには「また来る理由」を、新規のお客様には「今行くきっかけ」を与えることができます。

夏には清涼感のある冷製パスタ、冬には体の温まる鍋料理など、旬の食材を使ったメニューは、お客様に新鮮さと来店する楽しみを提供できます。

また、世の中の流行をいち早くキャッチし、自店流にアレンジして取り入れることで、いわゆる「SNSでバズる」可能性も秘めています。

「現代の消費者の価値観」を捉えた時に注目したいのが、「Z世代」と「健康志向」というキーワードです。

Z世代は、美味しさはもちろん、SNSでシェアしたくなる「見た目のインパクト」や「体験価値」を重視します。

一方、健康志向のお客様に対しては、低糖質・高タンパクメニューや、無添加メニューを押し出すことで、これまで取りこぼしていた新しいお客様を呼び込むことができます。

経営者の勘や経験だけに頼ったメニュー開発は、時として大きな失敗を招くことも。事実に基づいたニーズを把握するために、アンケートやSNS分析といったツールを活用しましょう。

最も手軽なのは、Googleフォームなどを使い、数問の簡単なデジタルアンケートにお客様に協力してもらう方法です。この際、回答者には次回使えるクーポンを渡すなどのメリットを用意しておくと、回答率も上がります。

また、SNS分析も重要で、自店の店名を検索し、お客様がハッシュタグ(例:#東京 グルメ)を含めたどのような投稿をしているかをチェックしましょう。こうした地道な情報収集が、市場の変化にいち早く対応できるようになり、お客様に選ばれ続けるお店になります。

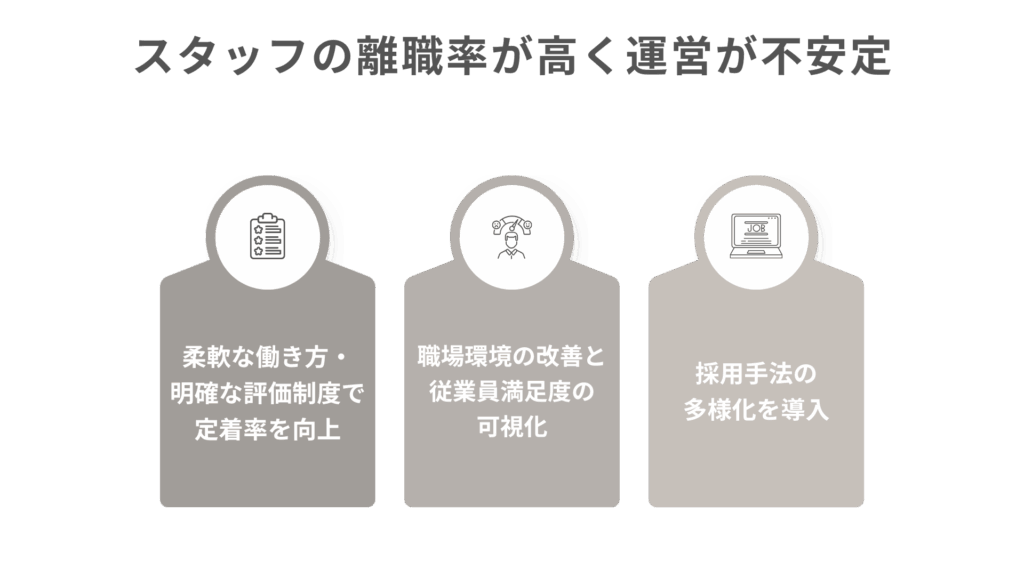

飲食店の経営において、「人」の問題は利益に直結する最重要課題の一つです。新しいスタッフが入ってもすぐに辞めてしまう状況が続くと、

という負のスパイラルに陥り、店舗運営そのものが不安定になってしまいます。

スタッフを単なる労働力と捉えるのではなく、お店の価値を共に創り上げていく大切な「資産」という視点を持つことが重要です。

スタッフが定着しない原因は、給与だけとは限りません。むしろ「働き方の柔軟性」と「評価の公平性」が大きく影響します。

「週2日、3時間からOK」「正社員でも残業は原則なし」など、個々の事情に合わせた柔軟な勤務制度は、スタッフが長く働き続けるためには欠かせません。

さらに重要なのが、透明性のある評価制度です。「何を頑張れば、給与や役職が上がるのか」を明確にすることで、スタッフは目標を持って働くことができます。入社後の「話しがちがう」という不満を防ぐためにも、明確な評価制度が必要になります。

「顧客満足度(CS)は、従業員満足度(ES)の鏡」という言葉があるように、スタッフが満足して働けていないお店で、お客様を心から満足させることはできません。

バックヤードに清潔な休憩スペースを確保したり、定期的な個人面談でスタッフの悩みや不満に耳を傾けたり、経営者がスタッフの働きに日々感謝を伝えるといった、誰もが気持ちよく働ける環境づくりは、経営者の大切な仕事です。

年齢・性別・経験関係なく、きちんと意見を発言できる環境を作り、全員でお客様に満足してもらえるようなお店を創り上げていくことが非常に大切です。

人手不足が深刻化する今、求人サイトで応募を待つだけの採用では、なかなか優秀な人材には出会えません。

そこで、Instagramなどで、お店のこだわりやスタッフが楽しく働く様子を発信し、「ここで働きたい」と思ってもらう「SNS採用」も有効な手段です。

さらに、信頼できる既存スタッフの友人・知人を紹介してもらい、紹介してくれたスタッフと採用された新人の双方に「紹介インセンティブ」を用意してみるのも良いでしょう。

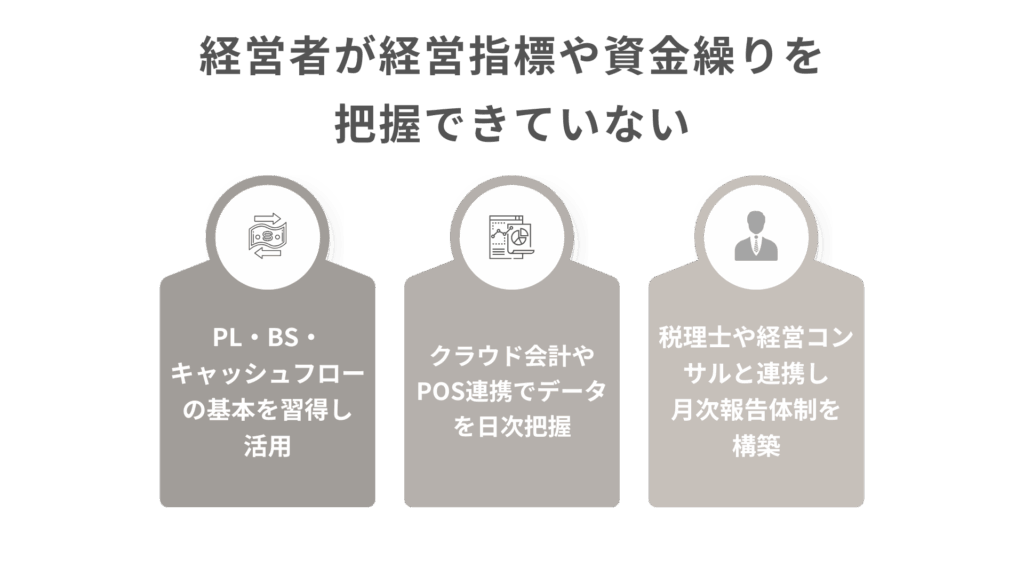

特に初めて飲食店を開業した方に多いのが、経営の数値化を軽視したために起きる、資金繰りの悪化や経営判断のミスです。

「美味しい料理を作る職人」と「利益を生み出す経営者」は、全く別のスキルが求められます。勘と経験だけに頼るのではなく、自店の経営状態を「数字」で把握し、データに基づいた意思決定を行うことが、赤字脱却への最も重要な鍵となります。

「決算書は難しいから税理士に任せきり」という場合は、少し危機感を持った方がいいかもしれません。もちろん全てを完璧に理解する必要はありませんが、経営の根幹である「財務三表」の基本的な意味だけは、必ず押さえておきましょう。

まずは自店の決算書を確認し、この3つが何を示しているのかを理解することから始めましょう。最近では、ChatGPTやGeminiといった生成AIに、気軽に専門用語の意味を尋ねたり、データの見方を相談したりもできるので、試してみるのも一つの手です。

月に一度、税理士からの報告で初めて経営状態を知る、というスタイルでは、変化の早い現代では手遅れになることも。

ここで、いち早く経営状態を知るためには、「いつ、どこでも、リアルタイムに経営状況を把握できる体制」の構築です。

クラウド会計ソフトや高機能POSレジを導入することで、日々の売上や経費データが自動で集計され、「日次決算」に近いレベルで経営数値を把握できるようになります。これにより、問題の早期発見と迅速な意思決定が可能になります。

経営者が一人ですべてを抱え込む必要はありません。客観的な視点を持つ外部の専門家を「経営パートナー」として活用することも、経営者の重要なスキルです。

税理士は、税務申告だけでなく、財務データに基づいた資金繰りの改善や融資相談もできる、最も身近な相談相手です。

また、マーケティングやオペレーション改善といった、より具体的な課題には経営コンサルタントの知見が役立ちます。まずは中小企業庁の「よろず支援拠点」など、無料で経営相談ができる公的機関を頼ってみるのも良い方法です。

ここまで、飲食店が赤字になる10の主な原因と、その具体的な対策を解説してきました。まずは一つでも、自店で実践できることから始めることが、赤字脱却への一歩となります。

しかし、日々の営業に追われながら、これら全ての課題に一人で向き合うのは、決して簡単なことではありません。

店舗売却ドットコムを運営する株式会社Food Innovators Japanは、単に店舗の売買を仲介する会社ではありません。国内外での飲食店運営、数多くの居抜き物件のマッチング、事業ゴミの手配、人材紹介サービスを通じて、飲食店の「経営」そのものに深く携わってきました。

あらゆる改善策を検討した上で、もし戦略的な選択肢として「店舗の売却」や「事業の仕切り直し」が必要と判断された場合には、ぜひ一度店舗売却ドットコムにご相談ください。あなたの店舗が持つ本当の価値を最大化し、未来に向けた最善の決断を全力でサポートいたします。

1

【2026年最新】飲食店が赤字になる主な原因10選|対策や解決方法を紹介

2

【2025年最新】飲食店舗を売却する方法|基礎知識や相場を紹介

3

【2025年最新】飲食店の居抜き物件とスケルトン物件の違いとは?メリット・デメリットなどを徹底比較

4

【2026年最新】飲食店の居抜き売却とは|メリットやデメリットを徹底解説

5

【2026年最新】飲食店の造作譲渡契約とは|雛形やテンプレートの注意点と契約書の作り方を解説

6

【飲食店の落とし穴】満席になれば良いわけじゃない!お客様からの評価を上げ続ける秘訣

7

【2026年最新】飲食店の事業譲渡とは|手順・必要書類・料金を徹底解説

8

【2025年最新】飲食店の株式譲渡(法人譲渡)とは|メリット&デメリットを徹底解説

9

【2026年最新】飲食店のバイトがすぐ辞める理由7選|人手不足が続いたときの対策と出口戦略

10

厨房が暑すぎる!熱中症にならないための9つの対策を紹介